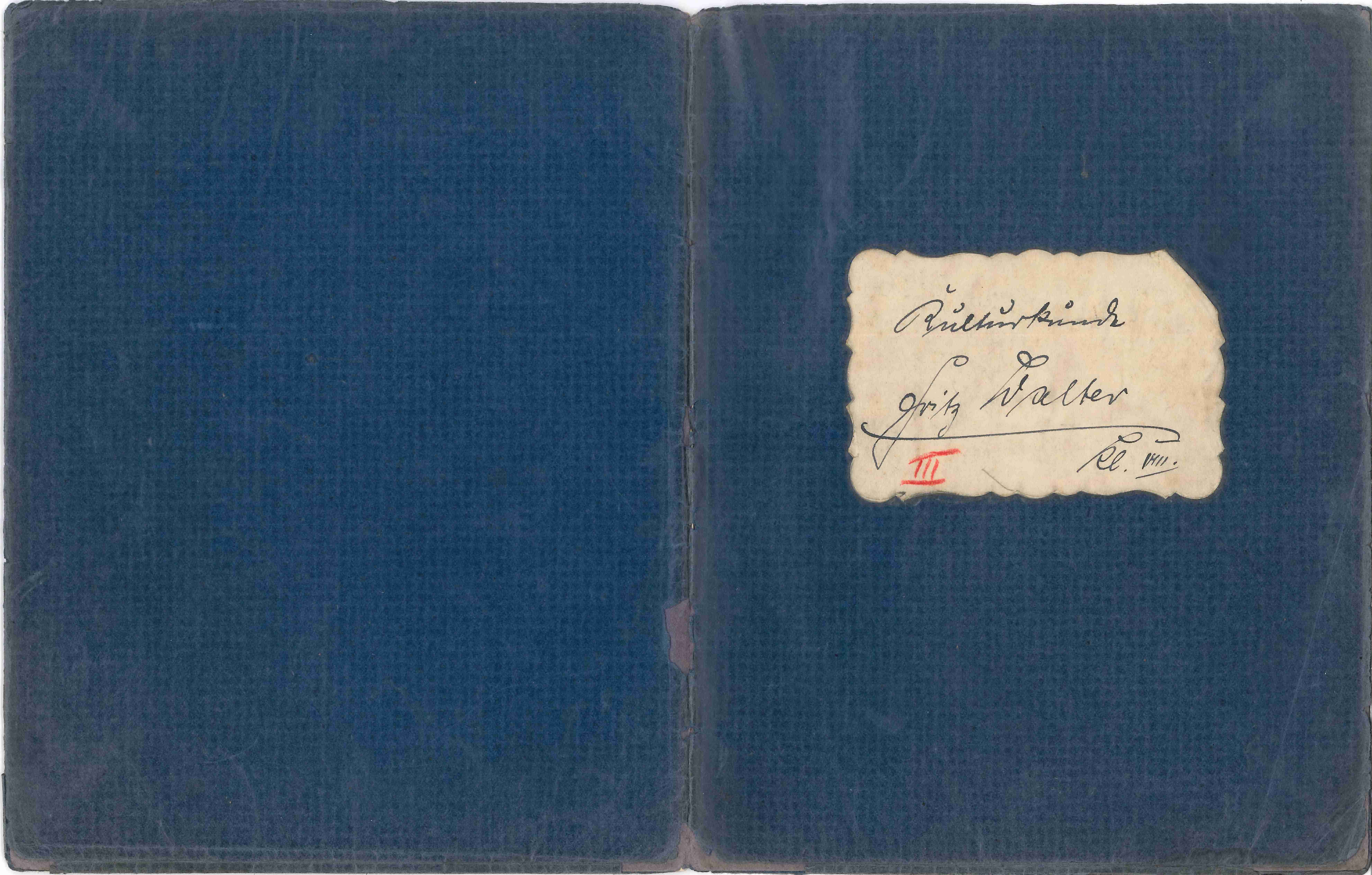

Ein Schulheft von Weltmeister Fritz Walter

Eines der ältesten Exponate aus dem umfangreichen Nachlass des 2002 verstorbenen Fußball - Weltmeisters Fritz Walter ist ein blaues Schulheft im Format DIN - A - 5.

Das Etikett auf der Vorderseite des Covers weist Fritz Walter aus der Klasse VIII als den Eigentümer des Heftes aus, das er für seine Niederschriften aus dem Fach "Kulturkunde" verwendete. Die Einträge stammen aus dem Jahr 1934, als Fritz Walter die achte Klasse der Volksschule "Barbarossaschule" in seiner Heimatstadt Kaiserslautern besuchte. Dem damaligen Lehrplan entsprechend wurde das Fach "Kulturkunde" auf heimatlicher Grundlage unterrichtet und sollte die Schüler mit den unterschiedlichen Merkmalen der einzelnen Stilepochen an einer repräsentativen Auswahl von Baudenkmälern aus der Heimatregion vertraut machen.

Die Eintragungen in Fritz Walters Heft reichen von der Romanik über die Gotik bis zur Renaissance. Als hervorragendes Beispiel eines Bauwerkes aus der Zeit der Romanik dient der Kaiserdom in Speyer, während die Stiftskirche in Kaiserslautern und die Abteikirche Otterberg zur Veranschaulichung frühgotischer Baukunst herangezogen werden und der Kölner Dom sowie das Straßburger Münster für die vollendete Kunst der Gotik Erwähnung finden.

Die Schüler lernen signifikante architektonische Begriffe aus den jeweiligen Stilepochen kennen und erfahren in Kürze Wesentliches über theologische und historische Hintergründe dieser Zeiten.

Fritz Walter hat seine Einträge bemerkenswert sauber in Sütterlin-Schrift zu Papier gebracht, lediglich die Überschriften weisen die neuere lateinische Schreibschrift auf. Die Buchstaben sitzen alle präzise auf den vorgegebenen Linien, nirgends hat Fritz Walter über den Rand geschrieben oder das Schriftbild durch nachträgliche Korrekturen verunstaltet.

In die Texte eingestreut finden sich Zeichnungen von zeittypischen Gegenständen bzw. Schmuckelementen an den beschriebenen Bauwerken. Hiermit sollten die Schüler zu genauem Beobachten und sorgfältiger Wiedergabe des Gesehenen veranlasst werden - Aufgaben, die Fritz Walter zweifellos einwandfrei erfüllt hat.

Heftführung und Schriftbild entsprechen in gewisser Weise dem Wesen Fritz Walters, der in allen Lebenssituationen untadelig sauber und korrekt gehandelt hat und somit zu einem wirklichen Vorbild geworden ist. Die in der Kulturkunde seiner Schulzeit empfangenen Impulse weckten überdies sein Interesse an der Malerei; besonders für den Impressionismus konnte sich Weltmeister Fritz Walter begeistern.

Hans Walter, 24. 11. 2021

Transkription des Schulheftes:

"Cover

Kulturkunde Fritz Walter III Kl VIII

Heftseite links

Der bedeutendste romanische Bau ist der Speyrer Dom. Sein Grundstein 1030 durch Konrad II. gelegt an dem gleichen Tage, an dem auch der Bau des Klosters Limburg begonnen wurde.

„Der gotiche Dom (sic) (1250 – 1450)

Mit Beginn des 12. Jahrhunderts dringt ein neuer Baustil, der gotische, bei uns ein. Er kommt von

Heftseite rechts

Nordfrankreich zuerst in die rheinschen Städte, wird aber sehr bald auch an Elbe und Donau heimisch und hat um 1250 den romanischen Stil völlig verdrängt. Die Deutschen durchdringen ihn mit ihrem Wesen und schaffen in der Gotik die herrlichsten Bauwerke. Der Name „gotischer Baustil“ hat mit den Goten gar nichts zu tun. Ein Italiener des 16. Jahrhunderts hat ihn zuerst gebraucht, um damit der „Barbarenkunst“ des Nordens seine Verachtung auszudrücken.

Masswerk Wasserspeier

Heftseite links

Die gotischen Dome steigen schlank und leicht in erregende ? Höhen empor. Alle Linien der Gotik ragen nach oben zu Gott. Die Gottesbegeisterung zur Kreuzzugszeit lebt in ihr fort. Der Grundriß hat sich gegenüber dem romanischen nicht wesentlich geändert, der Chor ist aber bedeutend erweitert.

Im Innern der gotischen Kirchen ragen Säulenbündel und Pfeiler, Spitzbogengewölbe in schwindelnde Höhen. Kühne Strebebogen, die über die Nebenschiffe hinwegführen, nehmen den Pfeilern einen Teil der Last ab und übertragen sie auf die Strebepfeiler, die der Außen wand? Angebaut sind.Die Wände selbst brauchen deshalb kein Last zu tragen. Deshalb konnte man hohe spitzbogige Fenster anbringen, durch deren Glasgemäle gedämpftes Licht eindringt. Ein eigenartiges Halbdunkel lädt zur inneren Sammlung ein.

Das Äußere ist gekennzeichnet durch Spitzbogen und senkrechte Linien. Über dem Portal ist das Maßwerk angebracht. Die Fenster zeigen feingliedrige ……W…

Riesige Türme überragen die steilen Dachgiebel und endigen im vielfach durchbrochenen Turmhelm. Vom Dach ranken sich die Wasserspeier vor. In jeder Nische steht eine Statue, Türme und Türmchen endigen in Kreuzblumen.

Das gewaltigste gotische Bauwerk Deutschlands ist der Kölner Dom, doch das am feinsten durchgebildete (ist) das Straßburger Münster.

Frühgotisch ist unsere Martinskirche und zeigt den niedrigen Spitzbogen. Später als sie wurde die Stiftskirche mit ihren reichen Verzierungen und Türmen gebaut.

Die Otterberger Abteikirche entstand um 1200. Da sich ihre Bauzeit über einige Jahrzehnte hinaus erstreckt, ist ihr Baustil romanisch/gotisch.

d. Die Renaissance (16. Jahrdt)

Renaissance heißt Wiedergeburt und man meint damit die Wiedergeburt des Geistes, der Kunst und Wissenschaften, wie sie einstmals bei den alten Griechen und Römern gepflegt worden sind.

Leihgabe Familie Lutzi, Nachlass Fritz Walter

de